И.Л. Ванечкина, Б.М. Галеев. «Кандинский и Скрябин: мифы и реальность»

Художник Кандинский и композитор Скрябин "пересеклись во времени", но личных контактов между ними не было. Более того, имя Кандинского, быть может, вообще не было известно композитору. Слишком "углубленный в себя", Скрябин был довольно равнодушен даже к коллегам по своему цеху, а среди художников, каким-то образом связанных с ним, — кроме "портретировавших" его Л. Пастернака, Н. Ульянова, А. Головина, Р. Штерля — можно вспомнить лишь бельгийца Ж. Дельвиля, из теософических кругов (он оформлял обложку партитуры "Прометея"), и малоизвестного соотечественника Н. Шперлинга (его картины висели в доме Скрябина). Был знаком Скрябин с творчеством М. Чюрлениса, близким ему по символистско-музыкальным интересам1. Лишь к концу жизни он идет на более тесные контакты с художниками — в ходе подготовки своего синтетического "Предварительного действа"2.

Напротив, Кандинский неоднократно упоминает имя Скрябина в своих теоретических работах. Он, судя по всему, неплохо знал его музыку и, более того, пригласил его биографа Л. Сабанеева со статьей о "Прометее" в "Синий всадник" (где произошла их единственная, пусть и "заочная", встреча). Кандинский искренне переживает смерть композитора в 1915 г.: "Умер Скрябин. Ужасная потеря!" — пишет он в письме в Германию3.

Но для нас важнее другое, — если отойти от чисто биографических данных, можно отметить много общего в самих интересах, позициях Кандинского и Скрябина.

Оба верили в свою миссию, в свое высокое предназначение, что в равной мере управляло их неистовым творчеством, совершившим революцию в мировом искусстве — каждый в своей области (новая ладо-гармоническая система у Скрябина, абстрактная живопись у Кандинского).

Оба пришли к идее синтетического Gesamtkunstwerk; Кандинский — со стороны живописи, Скрябин — со стороны музыки. Обоим не суждено было увидеть реализацию своих первых синтетических замыслов — "Желтого звука" и "Прометея", соответственно (кстати, созданных в одно и то же время, в 1910 году!).

У обоих была своя "запредельная" супермечта, в принципе не поддающаяся практическому воплощению.

Кандинский двигался к всеобщему синтезу в "монументальном искусстве", для воспроизведения которого он полагал создать фантастический храм "Великая Утопия" (показательно название, показательна оценка своего замысла!). В 1920 г. он предлагает собрать международный конгресс для обсуждения постройки "всемирного здания искусств и выработки его конструктивных планов". «Пусть бы это здание стало всемирным зданием утопии, — пишет он. — Я думаю, что не один я был бы счастлив, если бы ему дано было и имя "Великой Утопии". Пусть бы это здание отличалось гибкостью и подвижностью, способностью дать в себе место не только сейчас живущему, хотя бы и в мечтах, но и тому, первая мечта о чем родится лишь завтра»4.

Скрябин, аналогично, единственной и главной целью жизни считал создание "Мистерии", которая своим воздействием преобразовала бы все человечество. Сверхзадачи требовали привлечения сверхсредств, так родилась идея "всеискусства". "Мистерия" — это своего рода глобальная "сценическая композиция", только сценой должна была стать вся планета. В мечтаниях композитора нет никаких ограничений в выборе "строительного материала" для "мистериального" храма: "Я долго думал, как осуществить в самой постройке текучесть и творчество... И вот мне пришло в голову, что можно колонны из фимиама... Они будут освещены светами световой симфонии, они будут растекаться и вновь собираться! Это будет текучее, переменное здание, текучее, как и музыка. И его форма будет отражать настроение музыки и слов. Тут все есть: и симфония световая, и текучая архитектура, не грубо материальная, а прозрачная. И к этому присоединятся краски восхода и заката солнца"5.

Это уже в сто крат утопичнее "Великой Утопии" — но схожесть даже в деталях налицо: кинетическая архитектура, "безудержное" единение искусств и полная оторванность от реальности...

Объединяет их и пристальный интерес к теософии, как к одному из компонентов, элементов их философско-мировоззренческих и эстетических позиций. И для Скрябина, и для Кандинского теософия — своего рода символ возвышенности, антитеза бездуховному, в их понимании, "материализму". Да, это, несомненно, так — и тот, и другой оставили свои документальные знаки преклонения перед Е. Блаватской, самой теософией. Но переоценивать данную детерминанту их творчества, как мы увидим далее, не следует.

Не в наших целях, да и не в нашей компетенции давать подробную оценку самой теософии, спорить о ней и, тем более, осуждать Кандинского и Скрябина в их философских увлечениях. Теософия — одна из возможных метафорических трактовок мира, свободных от связи с реальностью и со здравым смыслом, и она, конечно же, имеет право на существование. Хотелось бы только вернуть здравому смыслу то, что возможно объяснить и без восторженного обращения к "тайному значению".

Так, в понимании светомузыки существует, надо отметить, весьма поэтичное теософское объяснение ее как своего рода видимой "ауры" музыки. Именно подобным образом трактовал замысел "световой симфонии" "Прометея" Скрябина один из сторонников теософии Сирил Скотт в своей книге "Философия модернизма"6. Теософское происхождение приписывают некоторые исследователи и творчеству Кандинского. Так, в своей книге "Поющий космос" Сикстен Рингбом намекал на то, что к идее абстрактной живописи художника подтолкнули так называемые "мысле-формы", популярные в теософском обиходе7.

Возможно, это на самом деле и так. Но — в известной сказке Л. Кэролла "Алиса в стране чудес" есть один забавный персонаж, который рисует все, что начинается с буквы "М": море, мама... и мысль. То есть речь идет как раз о "мыслеформах". В рисунках теософов это размытые красочные пятна различной конфигурации, отражающие характер "портретируемых" мыслей и эмоций. Но при чем здесь оккультизм, эзотерика и космическое сознание? Мы проводили в свое время в Казани педагогические эксперименты с обычными детьми, которые, ничего не зная о Е. Блаватской и А. Безант, без всякой трансцендентной подготовки, спокойно и талантливо, в "стиле Кандинского", рисовали и мысли ("раздумье", "радость", "гнев" и т.д.), и, более того, еще одно явление на букву "М" — музыку, что, как представляется нам, убедительно доказывает необязательность обоснования генезиса творчества Кандинского и Скрябина в прямой и полной зависимости от этой "дамской философии" (как называл теософию один из их современников — А. Белый)8.

Реализация метафоры, как известно, всегда чревата эстетическими катастрофами. Тупиковые исходы неизбежны и при любой попытке реализации "метафорической трактовки мира", когда теософия опускается с божественных (т.е. не требующих доказательств!) высот к земной, человеческой конкретике, в нашем случае — к конкретике искусства.

Покажем это на примере того, как понимали Кандинский и Скрябин проблемы синестезии и сопутствующих ему поисков слухозрительных "соответствий", и цвето-звукового параллелизма в частности.

Кандинский во всех изданиях "О духовном в искусстве" упоминает о попытках создания более или менее строгого учения о "построении живописи", основанного на "многостороннем сходстве" цвета и звука, "физической вибрации" звуковых и световых волн9. В связи с этим он неоднократно и в позитивном плане ссылается на некие опыты А. Захарьиной-Унковской, "разработавшей особый точный метод... видеть звуки в цветах и музыкально слышать краски"10. Всем специалистам по Кандинскому фамилия эта примелькалась, наверное, но, судя по всему, мало кто знает о сути ее "точного метода".

А. Захарьина-Унковская, преподаватель музыки, "перекладывала" в опытах с детьми музыку в цвет и обратно, базируясь на явно механистической схеме "семь цветов спектра — семь нот в гамме". Поначалу она предлагает свою "методу звуко-цвето-чисел" как обычное вспомогательное мнемоническое средство в уроках сольфеджио11. "Сначала к этой Методе отнеслись с недоверием и даже с осуждением, но, встретив теософов и ознакомившись с их учением, я убедилась, что стою на верном пути", — пишет она в одном из выпусков журнала "Вестник теософии", в котором, из номера в номер, начинает вести постоянную рубрику "Письмо о музыке", посвященную своей "методе" (1909-1913). И тон ее публикаций постепенно меняется, и сама "метода" выводится ею из области сольфеджио в сферу вселенских универсалий: "Земные цвета и звуки говорят нам земными словами о величии мироздания, а числа — показатели их высот и бесконечного разнообразия сочетаний семи основных цвето-звуков и их полутонов, учат нас постигать это единство и преклоняться перед Божественной Мудростью, выражающейся в мировой Гармонии и Красоте"12.

Можно в какой-то мере обсуждать педагогическое значение ее "методы". Но сам принцип цвето-звукового параллелизма, оказывается, принадлежал, увы, не ей, будучи одним из основных эстетических "откровений" теософского учения, настоенного на густой и душной смеси алхимии, астрологии, музыкально-космологических построений прошлого и "последних данных науки".

«В вечной музыке сфер мы находим совершенную гамму, соответствующую цветам, — уверяет Е. Блаватская в "Тайной доктрине", — и в числе, определяемом вибрациями цвета и звука, которое "лежит в основании каждой формы и руководствует каждым звуком", мы находим суммировку Проявленной Вселенной». Не различая особо образные понятия "вибрация души" и реальные физические колебания, не забывая при этом приводить числовые данные из школьной оптики (удивительно это стремление сторонников "тайного знания" искать любые доводы в свою пользу из сферы позитивного знания, причем именно на уровне детских учебников), Блаватская с восторгом строит свою систему соответствий: "si — фиолетовый, la — индиго" и т.д. Попутно она пытается доубедить читателя многозначительной ссылкой на работу известного современника — физиолога Ф. Гальтона "Human Faculty", где тот говорит о неких "сенситивах", которые будто бы "связывают каждый цвет с определенным звуком" (в реальности же все теоретики, изучающие "цветной слух", синестезию, — и Ф. Гальтон тоже, — наоборот, отрицают наличие однозначных ассоциаций в человеческой психике!). После того как доверчивый читатель окончательно убежден, можно и похвалить себя, взирая сверху на непосвященных: "Наши принципы, истинно, представляют собою Семиструнную Лиру Аполлона. В этом нашем веке, когда забвение покрыло древнее знание, человеческие способности не лучше слабо натянутых струн скрипки лапландца. Но оккультист, который знает, как подтянуть их и настроить свою скрипку в созвучии с вибрациями цвета и звука, извлечет из них божественную гармонию"13.

Обратимся к истории, чтоб покончить со спекуляциями по поводу "божественной гармонии вибраций цвета и звука" и в очередной раз убедиться в том, что именно невежество является реальной основой любого "тайного знания".

Построение аналогии "спектр-октава", по И. Ньютону

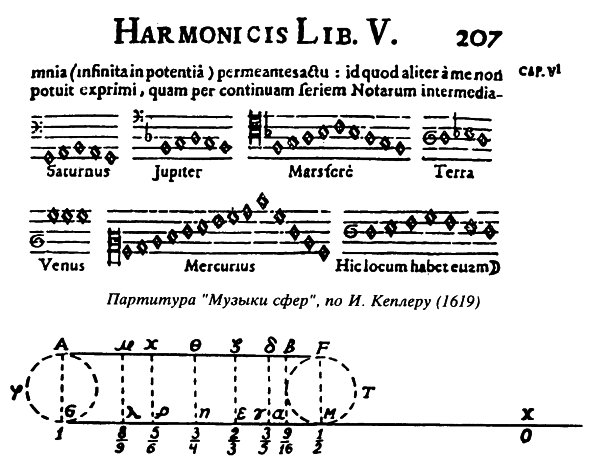

Легендарный ученый Пифагор (VI в. до н.э.) в опытах со струной обнаружил, что строение музыкальной гаммы подчинено строгим числовым пропорциям. Как это сейчас очевидно, открытие Пифагора явилось для европейской науки вообще первым законом, выраженным в явной числовой форме. Неудивительно поэтому, что, считая этот закон единственным и универсальным, пифагорейцы применяли его для объяснения всего сущего — включая и... космос, который мыслился ими как огромный, гармонично настроенный инструмент божественного происхождения. Согласно пифагорейцам, все "планеты" (включая и Луну, и Солнце) вращаются вокруг Земли по орбитам, пропорциональным ступеням гаммы, и постоянно издают при этом неслышимые звуки так называемой музыки сфер.

Ученикам Пифагора удалось даже установить конкретные данные об этой внеземной космической музыке: Сатурн звучит — "си", Юпитер — "до", Марс — "ре", Солнце — "ми", Меркурий — "фа", Венера — "соль", Луна — "ля". Поразительно, что, рожденная независимо от пифагорейцев, подобная музыкальная космология имела место и в культуре Древнего Востока, прежде всего в Индии и в Китае. Наивно — но это убеждает в существовании единства в развитии человеческих цивилизаций, это убеждает и в закономерности появления глобальной метафоры "музыка сфер", генетически связанной с высоконравственной верой мыслящего человека в незыблемую красоту совершенного мира.

В средние века и в эпоху Ренессанса "музыка сфер" переживает свое возрождение. Самый заметный рецидив ее — в учении великого астронома И. Кеплера, который в работе "Harmonices Mundi" (1619), кроме своих трех знаменитых законов, названных его именем, открывает и партитуру этой планетарной симфонии, правда уже не в гео-, а в гелиоцентрическом варианте.

О том, насколько научны были доказательства Кеплера, можно судить по следующему его замечанию: "Земля (Terra) поет mi, fa, mi, откуда можно догадаться, что в нашей юдоли царят Miseria (бедность) и Fame (голод)". Как бы то ни было, великий физик И. Ньютон, который, как известно, вывел закон всемирного тяготения из третьего закона Кеплера, оказался под обаянием кеплеровской концепции "гармонии мира", и поэтому, приступив к исследованиям по оптике, он заставил себя услышать отголоски "музыки сфер" и в спектре, разделив его именно на семь, а не на другое количество цветов (хотя в Европе в его время было принято выделить как самостоятельными пять цветов: другие народы используют, кстати, и сейчас иное деление спектра).

Сам Ньютон отнюдь не предлагал использовать в искусстве эту аналогию — "семь звуков гаммы — семь цветов спектра" (аналогию случайную, как мы видим, и лишенную реального содержания даже на физическом уровне — что признал впоследствии и сам Ньютон). Но ученый монах Л. — Б. Кастель, после прочтения "Оптики" Ньютона, предложил построить "цветовой клавесин", с нажатием клавишей которого одновременно со звуком глазу предъявлялся бы "соответствующий" данной ноте цвет. Его замысел вызвал бурю дискуссий во всей просвещенной Европе. С вниманием отнеслись к "пионерским" идеям Кастеля композиторы Ж. Рамо, Г. Телеман, А. Гретри. Среди критиков "музыки для глаз" Кастеля — их было больше — такие его знаменитые современники, как Ж. — Ж. Руссо, Ж. Д'аламбер, Д. Дидро. Язвительный Вольтер назвал его "Дон-Кихотом от математики". Специальное заседание, посвященное идее Кастеля, провела в 1742 г. Российская академия наук, подвергнув ее сокрушительному разгрому14. Сейчас ясно, что наивные идеи Кастеля являются внеэстетическими по содержанию и натурфилософскими по происхождению, так же как и само пифагорейское учение, лежащее в их основе.

В начале XX в. теософы вновь реанимируют этот "очаровательный вздор"! И, увы, Кандинский, вполне резонно считавший, что если и будет когда-нибудь построена "грамматика живописи", то "не столько на основе физических законов", "сколько на законах внутренней необходимости, которые можно спокойно назвать законами души"15, идя на поводу любезной его слуху теософии, вдруг выступает наперекор себе — когда речь заходит о проблеме синестезии, подменяемой порою рассуждениями о некоем цветозвуковом параллелизме. Тягостно и обидно читать такое в тексте художника (!): "Этот принцип параллельности давно обратил на себя внимание теоретиков (физиков, например Л. — Ф. Гельмгольца), которые искали основной закон соответствий музыкального и красочного тона в звуковых и цветочных вибрациях". Ссылается Кандинский тут же и на Гете, будто бы желавшего того же. Предлагает сопоставить таблицу "цвет-звук" А. Захарьиной-Унковской и таблицу "цветного слуха" Скрябина, полагая почему-то, что они имеют общую основу16.

Еще раз "увы" — вслед за Блаватской вынужден "быть неточным" и Кандинский. Гельмгольц если и говорил о цвето-звуковом параллелизме, то только в критическом плане. Гете если досадовал на отсутствие в живописи строгих правил, какие есть в музыке, то к аналогии "цвет-звук" относился весьма скептически и иронически. Кандинский сожалеет, что еще не найдены окончательные законы цвето-звукового параллелизма, будто бы лежащие в основе "цветного слуха" (у него — "слышания цветов"), и высказывает надежду, что когда-нибудь в будущем они будут найдены17. Более того, уже в ИНХУКе он планирует совместные исследования с Институтом физики по поискам этих несуществующих реально "объективных" закономерностей цвето-звукового параллелизма18. И это все тот самый Кандинский, который понимает, что "точный перевод одного искусства в другое, по счастью, невозможен!"19, но безоглядное преклонение перед теософией заставляет его противоречить фактам и самому себе как художнику.

Ошибался Кандинский и в том, что совсем безосновательно, вероятно, "заодно", наделил и Скрябина намерениями создавать "световую симфонию" по "методе", повторяющей Захарьину-Унковскую20.

А факты говорят об ином — точно известно, что Скрябин негативно относился к идеям цвето-звукового "перевода" a la Castel. Друзья приносили ему, во время его работы над "Прометеем", какую-то, подобного содержания, книгу на английском (судя по всему, его современника А. Римингтона, последователя Касте ля), но Скрябин категорически отверг ее21. Приступив на практике к созданию "световой симфонии", он не пошел на поводу у Блаватской, хотя внимательно штудировал ее "Тайную доктрину" (более того, приятно поразил нас тот факт, что многие номера "Вестника теософии", имеющиеся в его домашней библиотеке, так и остались с неразрезанными страницами — иначе бы он, вдруг, на самом деле стал последователем Захарьиной-Унковской!).

В поисках цвето-звуковых параллелей (в которых Кандинский был, кстати, не одинок) нельзя усматривать лишь теософский импульс. Вера в аналогию "спектр-октава" (цвет-звук) — весьма распространенный предрассудок обыденного сознания (как вера в "вечный двигатель", например). Да и сама-то теософия овладела этой лежащей на поверхности аналогией именно потому, что это — предрассудок, притом не требующий напряжения ума. Так что не станем строго судить Кандинского за его постоянные ссылки на Захарьину-Унковскую. А для того чтобы ошибиться в отношении автора "Прометея", были, оказывается, и свои, "скрябинские" поводы, пусть и "нечаянные". Специалисты по Кандинскому в этом плане данный вопрос, как нам известно, не рассматривали, и чтобы поставить точки над "i" (чтоб "закрыть" очередной миф), остановимся на замысле Скрябина подробнее.

Начало партитуры "Прометея" А. Скрябина

В партитуре "Прометея", наряду с партиями обычных инструментов, есть необычная строка "Luce" (Свет), предназначенная для исполнения на неведомом световом органе — "tastiera per luce". В световой строке "Luce" представлено цветовое двуголосие, которое обозначено обычными нотными знаками. Конкретных же указаний — что означают эти ноты — в партитуре нет.

Известно зато, что у Скрябина сформировалась своя образная система "цветного слуха", конкретно — в виде соответствий "цвет-тональность", и что он хотел в замысле световой симфонии провести реальное "окрашивание тональностей".

По одним публикациям эти ассоциации выглядели следующим образом:

|

|

В других статьях, в том числе у Сабанеева, к которым как раз и обращался Кандинский, тональности уже обозначались без знака "dur" ("С" — красный и т.д.).

Впрочем, если обратиться к "Прометею", то наличие знака "dur" (мажор) в таблице на самом деле выглядело неуместным, так как музыка "Прометея" уже выходила за рамки мажоро-минорной системы (что позволяло многим считать ее уже и вовсе внетональной, даже атональной).

Разобраться во всем этом оказалось не просто. Был проведен анализ системы "цветного слуха", световой строки с параллельным изучением гармонического языка "Прометея". Все это составило довольно большой научный труд, опубликованный в виде монографии22.

Оказывается, знаки "dur" использовались в таблицах "цветного слуха" исследователями "по инерции", но музыка "Прометея" все же не вне-тональная. Сам композитор трактовал смену аккордов как смену тональностей, в то время как движение аккордов реально происходило уже в системе своего рода "метатональности" (по иной, современной, терминологии — "новой тональности").

При этом ноты одного, медленного, голоса в "Luce" обозначают у Скрябина тональность в новом ее значении, а ноты другого, подвижного, голоса — так уж у Скрябина получилось, именно и только для музыки "Прометея", — представляют собою основные тона аккордов музыки (вследствие чего легко можно было спутать записи цвето-тональных соотношений "C — красный..." с условными обозначениями нот "с — красный..." в световой строке "Luce" из-за их чисто внешнего подобия).

Нет ничего удивительного в том, что жертвой такого рода возможной путаницы вполне естественно мог стать и Кандинский, посчитавший, что Скрябин, подобно Кастелю, окрашивал в "Прометее" "музыкальные тоны"23, но нельзя же его винить в том, в чем даже специалисты "еле-еле" разобрались лишь сегодня. Зато теперь внесена еще одна определенность в проблему "Кандинский-Скрябин", с которой постепенно снимается флер "тайного знания".

Кроме того, хотелось бы развеять остатки эзотерического тумана над феноменом синестезии (букв. — сочувствование), точнее, синестетического мышления, синестетической образности, к чему, по всеобщему признанию, в равной мере тяготеет творчество и Скрябина, и Кандинского.

Вспомним о подлинных синестетических гимнах у Кандинского — в знаменитых описаниях московского заката, вагнеровского "Лоэнгрина"24. Напомним и об изысканных синестетических уподоблениях красок и тембров, которые, уже в ИНХУКе, были сведены самим Кандинским в протокольную таблицу25.

Как объяснить природу возникновения синестезии (в данном частном, случае — "слышания цвета", "цветного слуха"), изначально отбросив все бессмысленные поиски "цвето-звукового параллелизма" теософско-позитивистского толка?

Каких только объяснений не давали "цветному слуху", синестезии! Для одних — это "просто" уникальная, мистическая способность, не поддающаяся объяснению (эзотерика — только для "своих"!). Близко к этому признание "цветного слуха" исключительным свойством человеческой психики, "врожденным" и, к сожалению, поэтому "всегда индивидуальным", что затрудняет его применение в искусстве26. Уникальность, случайность, врожденность, индивидуальность — это же признаки аномалии! Увы, именно так считают даже те, кто представлял материалистическую науку: «В психиатрии, — писал советский философ В.Н. Сагатовский, — синестезию (восприятие каждого звука окрашенным в определенный цвет) называют страданием. Да, этой "ненормальностью" "страдали" немногие, в частности, Скрябин и Блок (вероятно, философ просто не знал еще об одном "страдальце", Кандинском. — И.В., Б.Г.). Но если это свойство расширяет возможности видения и творения прекрасного, — продолжал он, — не отражаясь на других функциях организма и личности, то почему же оно "ненормально"? "Сверхценные" идеи параноика и идеи гения одинаково необычны, но первые из них будут ненормальными отнюдь не вследствие их необычности»27.

И тут у читателя должно наступить прозрение, переходящее в недоумение: может быть, все эти исследователи считают "цветной слух" на самом деле цветным слухом (без кавычек): у Кандинского, по их мнению, при взгляде на красный цвет в ушах звучат реальные фанфары? У Скрябина, когда он слышит аккорд в ре мажоре, глаза слепит реальный желтый цвет? Да, оказывается, на самом деле, так и считают28, не замечая, что само понятие "цветной слух" — это метафора! Подобно тому, как роскошной развернутой метафорой являются следующие синестетические строки Бальмонта:

Звук арфы — серебристо-голубой.

Всклик скрипки — блеск алмаза хрусталистый,

Виолончели — мед густой и мглистый.

Рой красных труб, исторгнутых трубой.

Разве это не похоже на таблицу Кандинского, хотя и есть здесь свои нюансы, расхождения? Как есть они в любых обычных метафорических оценках. Один поэт сравнит девушку с розой (и при этом образ розы не слепит ему глаза, принося "страдание"), другой — с ландышем, газелью, со звездой. Все индивидуально, но все — правда, художественная правда. И всему верим — потому что "похоже". Уникально? Врожденно? Мистично? — вряд ли. А в отношении синестетической метафоры всех смущало то, что на ее двух концах находятся гетерогенные, т.е. непереводимые, чувства разной модальности ("зрение-слух" и т.д.). Причем, уже совсем было непонятно, на основе чего возможно сравнение и сходство этих "несовместимых" явлений?

Вплотную подошел к реальному пониманию природы "цветного слуха" Кандинский. Уже в книге "О духовном в искусстве" он задумывается — не ассоциация ли лежит в основе его красочно-тембровых сопоставлений, и вдруг, к сожалению, отказывается от этого объяснения29. Увы, во времена Кандинского психология еще только-только утверждалась как наука, и тогда обращалось внимание в основном на "ассоциации по смежности" (смутивший его собственный пример: желтый цвет лимона и его кислый вкус). Поэтому в оценке самого феномена ассоциации еще довлело мнение Д. Локка о нем как о "патологии мышления" — ввиду случайного характера ассоциаций подобного происхождения. Но весь пафос рассуждений Кандинского о возможности "сравнения" — пусть и в своей, чисто художнической терминологии — убеждает в том, что он понимал: в основе сопоставлений "тембр-краска" лежит именно сравнение (а это есть продуктивное ассоциирование "по сходству").

Что же является здесь связующим посредником? Относительно чего нашим сознанием отмечается сходство? По Кандинскому, это — "внутреннее звучание", которое может быть общим, близким и для тембра, и для краски.

Таким образом, схема образования синестетических сопоставлений, на примере "тембр-краска", такова:

краска → "внутреннее звучание" → тембр.

А "внутреннее звучание" — это общая эмоционально-оценочная реакция субъекта, формируемая в сознании (а чаще всего и в подсознании) и зависящая не столько от биологии человека, сколько от социальных условий (воспитания, культуры, эпохи, психологической и эстетической установки личности и т.д.).

Конечно, это объяснение весьма краткое и упрощенное — межчувственные ассоциации (синестезии) могут быть более сложными, "многослойными", системными, причем не только по "сходству эмоционального воздействия", но и "по сходству структуры"30. И по уже простейшим, рассмотренным выше примерам синестезий очевидно, что при всей субъективности (от слова "субъект" в философском понимании) они носят не случайный, но вероятностный характер, обнаруживая определенную общность (зависящую от общности бытия, воспитания, культуры "субъектов"). Понимал это и Кандинский, следуя от обратного: "...слышание цвета так определенно, что не найдется, может быть, ни одного человека, который стал бы искать впечатления ярко-желтого на басовых клавишах рояля или обозначил бы краплак звуком сопрано"31.

Впрочем, существуют и стопроцентные случаи "определенности" в мире синестезий (субъективных по своей природе!). В любой аудитории на вопрос: «Какого цвета слова "понедельник" и "воскресенье"?» — мы гарантированно получаем в ответ: "Серый, черный" — понедельник, и "красное, яркое" — воскресенье.

Этот пример весьма наглядный и окончательный для объяснения "цветного слуха".

Вполне очевидно, что подобным ассоциативным образом — "по сходству" — формировалась и система соответствий "цвет-тональность" у Скрябина, причем не без посреднического участия теософской символики цветов и тональностей. Более того, эта символика определяла не только содержание, но и структуру самого замысла "световой симфонии", базирующегося первоначально на указанных соответствиях. В завершение статьи хотелось бы показать, как существенно ограничили эти теософские предпосылки степень художественности данного замысла в "Прометее", что, соответственно, и дало повод Кандинскому неоднократно — из года в год — упрекать Скрябина в примитивности его общеэстетических позиций синтеза (как увидим, совсем незаслуженно, по недоразумению)32.

Итак, при совместном анализе строения "Luce" и философской (теософской) программы "Прометея" бросается в глаза то, что воплощению этой программы (конкретно: низвержение Духа в Материю с последующим его возрождением) в равной мере подчинен и тональный план, и цветовая динамика в "Luce". В тональном плане это движение от "духовной" тональности (Fis) к "материальной" (С) с последующим восхождением опять к "духовной" (Fis). Отвечает, соответственно, этому и структура "Luce": fis-as-b — "духовные" цвета (фиолетовый, пурпурный); c-d — "материальные" цвета (красный, желтый) и e-fis — "духовные" цвета (синий, фиолетовый).

Таким образом, световую строку "Luce" и на самом деле, вслед за С. Скоттом, можно считать материализированной "аурой" музыки "Прометея" (хотя у самого Скрябина термин "аура" в контексте искусства не встречается). Но если перевести это на обыденный язык, то и Скрябиным, и теософами здесь эксплуатируется элементарная цветовая символика, основанная на тривиальнейших ассоциациях ("простота" красного, теплого, земного цвета и "сложность" синего, холодного, небесного цвета отмечается даже в восприятии детей).

Конечно, это личное право любого художника пользоваться в своем творчестве той или иной цветовой символикой. Но подобный, идущий от теософии, подход породил у Скрябина необоснованную уверенность в универсальности его системы "цветного слуха" (что и заставило его обойтись без пояснений к строке "Luce"). Кроме того, этим теософским, "ауральным" объяснением "Luce" и природы самой светомузыки существенно ограничивались функции света в синтетическом произведении. По существу свет, как и у Кастеля, снова превращался в синхронное "повторение" музыки.

У Кастеля дублировались цветом тона, отдельные ноты, звуки музыки. У Скрябина в "Прометее" дублировались цветом тональности (аккорды). Конечно, уровень синтеза здесь был уже не механистическим, а более художественным, но общей оставалась подчиненность цвета музыке. Цвет дублировал музыку. Говоря языком математики, музыка выступала как аргумент, а цвет — как его функция.

«Но повторение какого-нибудь средства одного искусства (например музыки) при помощи тождественного средства другого искусства (например живописи) есть тольк один случай, одна возможность, — писал Кандинский. — И если эта возможность применяется даже как средство внутреннего воздействия, например у Скрябина в "Прометее", то этим не исчерпывается возможность в этой области — наоборот, в области противоположений и сложной композиции мы находим сначала антипода этого простого повторения, а позднее и целый ряд возможностей, лежащих между со- и противозвучием. Это неисчерпаемый материал»33.

Как жаль, что Кандинский не знал о постпрометеевских замыслах Скрябина! Скрябин как художник сразу почувствовал ограниченность такого подхода, за который был "приговорен" Кандинским. Уже во время работы над "Прометеем" он стал думать о том, как вывести в "Luce" сложные визуальные образы — какие-то "волны", "лучи", "облака", "молнии". Более того: «в "Прометее" хотел параллелизма" — говорил вскоре композитор, — хотел усилить звуковое впечатление световым. А теперь меня это уже не удовлетворяет. Теперь мне нужны световые контрапункты... Как, например, в инструментовке часто мы поручаем тему сначалу кларнету, а потом ее перехватывают скрипки, так и тут, только в более грандиозном масштабе: мелодия начинается звуками, а потом она продолжается, например, в жестах, или начинается в звуке, а продолжается симфонией или линией цветов... Как это волнует, — продолжал он, — одно это бесконечное разнообразие возможностей. Как будто какую-то неисследованную землю открыл»34.

Таким образом, теософское происхождение или, так сказать, "ауральный" генезис "Luce" в "Прометее" очевиден, но это есть факт преходящего значения, случайный для истории светомузыки и, в конечном итоге, для самого Скрябина. Более того, в своих последующих планах Скрябин, как и Кандинский — с его "двойственным отношением" к идее цвето-звукового параллелизма, изменил себе как теософу. И, руководствуясь своей гениальной интуицией художника, вышел на магистральный путь синтетического искусства, на котором находился и Кандинский.

Примечания

1. Сабанеев Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925. С. 144.

2. Лентулова М. Художник Аристарх Лентулов. М., 1969. С. 94.

3. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. Путь художника. Художник и время. Новая галерея. М., 1994. С. 140.

4. Кандинский В. О "Великой Утопии" // Художественная жизнь. 1920. № 3. С. 4.

5. Сабанеев Л. Указ. соч. С. 149; Ванечкина И. Синтез звука, света, архитектуры в "мистериальной" концепции А.Н. Скрябина // Свет и звук в архитектуре (тез. докл.). Казань, 1990. С. 11-13.

6. Scott S. The philosophy of modernism. L., 1917.

7. Ringbom S. The Sounding Cosmos. A study in the spiritualism of Kandinsky and the genesis of Abstract painting. Abo, 1970.

8. Ванечкина И. Скрябин, теософия, светомузыка // Современный Лаокоон: Эстетические проблемы синестезии (сб. статей по материалам конференции). М, 1992. С. 14-16.

9. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л., 1990. С. 27.

10. Кандинский В. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967. С. 63.

11. Метода звуко-цвето-чисел // Русская музыкальная газета. 1909. № 6/7. С. 172-173.

12. Захарьина-Унковская А. Письмо о музыке // Вопросы теософии. 1913. № 7. С. 6.

13. Блаватская Е.П. Тайная доктрина: В 3 т. Новосибирск, 1993. Т. 3. С. 400, 410, 414, 437.

14. Речи, которые в публичном собрании Императорской Академии наук читаны были апреля 29 дня 1742 года... СПб., 1742.

15. Кандинский В. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967. С. 87.

16. Кандинский В. О сценической композиции // Изобразительное искусство. 1919., № 1. С. 40.

17. Кандинский В. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967. С. 62.

18. Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Указ. соч. С. 148.

19. Там же. С. 65.

20. Кандинский В. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967. С. 63.

21. Сабанеев Л. Указ. соч. С. 61.

22. Ванечкина И., Галеев Б.М. Поэма огня: концепция светомузыкального синтеза А.Н. Скрябина. Казань. 1981. В сокращенном варианте об этом см.: Ванечкина И. Партия "Luce" как ключ к поздней гармонии Скрябина // Советская музыка. 1977. № 4. С. 100-103; Ванечкина И. "Luce" — луч, освещающий проблему гармонии позднего Скрябина // Скрябин: человек, художник, мыслитель. М., 1994. С. 137-145.

23. На самом деле, в редакторских (вероятно, принадлежащих самому Кандинскому) сносках к упомянутой статье Сабанеева в "Синем всаднике" подобная невнятица наличествует очевидно, но предельно она усугубилась в недавнем русском издании этого сборника, когда переводчик заменяет знаки "с", "d" на словесные нотные эквиваленты "до", "ре" и т.д., чем окончательно приговаривает Скрябина считаться последователем Кастеля...

24. Кандинский В. Текст художника. Ступени. М., 1918. С. 12, 19.

25. См.: Василий Васильевич Кандинский. 1866-1944. Каталог Выставки. Л., 1989. С. 52.

26. Левая Т.Н. Скрябин и новая русская живопись: от модерна к абстракционизму // Нижегородский скрябинский альманах. Нижний Новгород, 1994. Вып. 1. С. 155.

27. Сагатовский В.Н. Философия как теория всеобщего и ее роль в медицинском познании. Томск, 1968. С. 338.

28. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. Л., 1977. С. 131.

29. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л., 1990. С. 26.

30. Галеев Б.М. Содружество чувств и синтез искусств. М., 1982.

31. Кандинский В. О духовном в искусстве. Л., 1990. С. 27.

32. Кандинский В. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967. С. 132; Он же. О сценической композиции. С. 40; Василий Васильевич Кандинский. 1866-1944. Каталог выставки. С. 55.

33. Кандинский В. О сценической композиции. С. 40.

34. Сабанеев Л. Указ. соч. С. 206.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |